Amplonianische Bildungsoffensive: Einstimmiger Beschluss des Rheinberger Rates bringt die Schule nach vorn!

Rheinberg, 20. April 1433 Der Rheinberger Bürgermeister (!) hat einen Antrag in den Rat eingebracht, um das bildungspolitische Amplonius-Projekt tatkräftig und nachhaltig zu unterstützen.

Der Plan des Rheinberger Bürgers Amplonius besteht darin, der Lateinschule seiner Heimatstadt durch großzügige finanzielle Unterstützung bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und somit neun ihrer erfolgreichen Absolventen mit der Hochschulreife den Einstiegt in die akademische Welt zu ermöglichen.

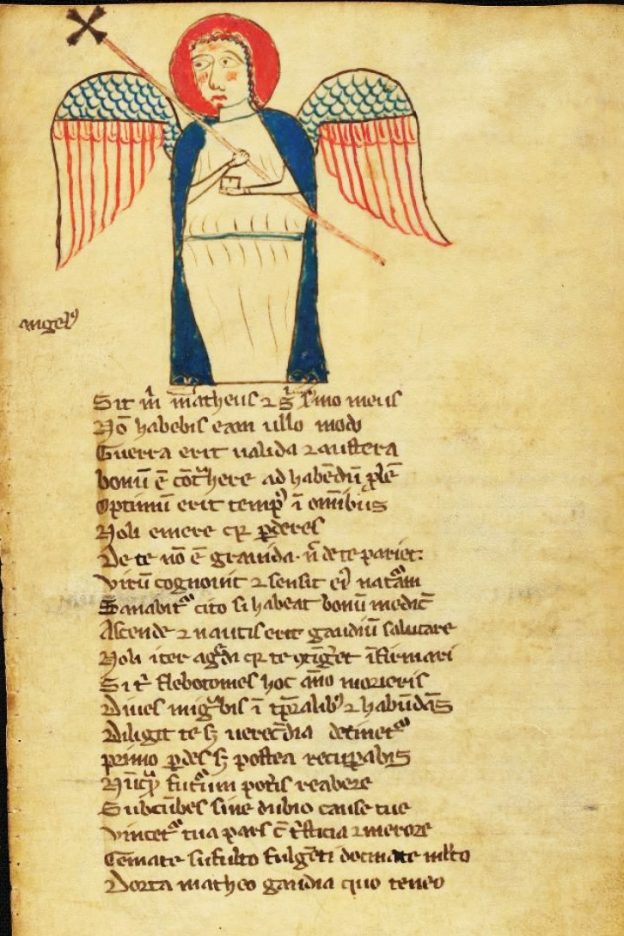

Talentierte Lateinschüler sollen die Möglichkeit erhalten, in Erfurt an der dortigen Universität zu studieren. Die zu fördernden jungen Rheinberger erhalten durch Amplonius‘ Großzügigkeit Kost und Logis im Haus „Zur Himmelspforte“, das seiner Stiftung „Collegium Amplonianum“ gehört, und sie können zudem für ihr Studium in Erfurt die berühmte Bibliothek des Amplonius benutzen, eine der größten privaten Büchersammlungen nördlich der Alpen, die für ihr breit angelegtes Wissensspektrum bekannt ist.

Nicht genug damit, dass Amplonius für sein „Collegium Amplonianum“ in Erfurt eine große Geldsumme zur Verfügung stellt, – nein, er weiß auch, dass „seine“ Rheinberger von allein „nicht in die Pötte kommen“. Also nimmt er erneut Geld in die Hand und schenkt es seiner Heimatstadt, verknüpft aber seine großzügige Gabe von 300 Goldgulden mit der Maßgabe, dass die Rheinberger ihre ehrwürdige Lateinschule davon unterhalten und „allewege tot ewigen tyden“ einen Rektor besolden, der den Kandidaten für die Amplonius-Stiftung durch qualifizierten und zielführenden Unterricht das erforderliche Rüstzeug für das Studium in Erfurt vermitteln soll.

Um sicherzustellen, dass dieser Rektor die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, muss er Magister aus dem Erfurter „Collegium Amplonianum“ sein und vor allem aus Rheinberg stammen. Er muss seiner Aufgabe in der Heimatstadt für vier Jahre nachkommen und kehrt dann zum Abschluss seiner eigenen Studien in die „Himmelspforte“ zurück.

Der Rat der Stadt Rheinberg hat in seiner Aussprache zu dem Amplonius-Projekt die einmalige Chance erkannt und gewürdigt, die Amplonius den Söhnen der Stadt bietet, und stimmt in großer Einmütigkeit „vor ons ind onse Nakomelinge“, für uns und unsere Nachkommen, diesem Vorhaben zu. Damit gelingt im Bildungsbereich ein großer Sprung nach vorn …

Was lehrt uns das? Wer für seine Jugend Bildung, gute Bildung will, muss auch etwas dafür tun! Und ihr die materiellen Bedingungen ermöglichen!

Dieser Beschluss vom 20. April 1433 – also vor 590 Jahren! – ist in einer langen Urkunde dokumentiert – die der geneigte Leser auf der Homepage der Stiftung Amplonius Novus (www.amplonius-novus.de) im Anschluss an diesen Text nachlesen kann.