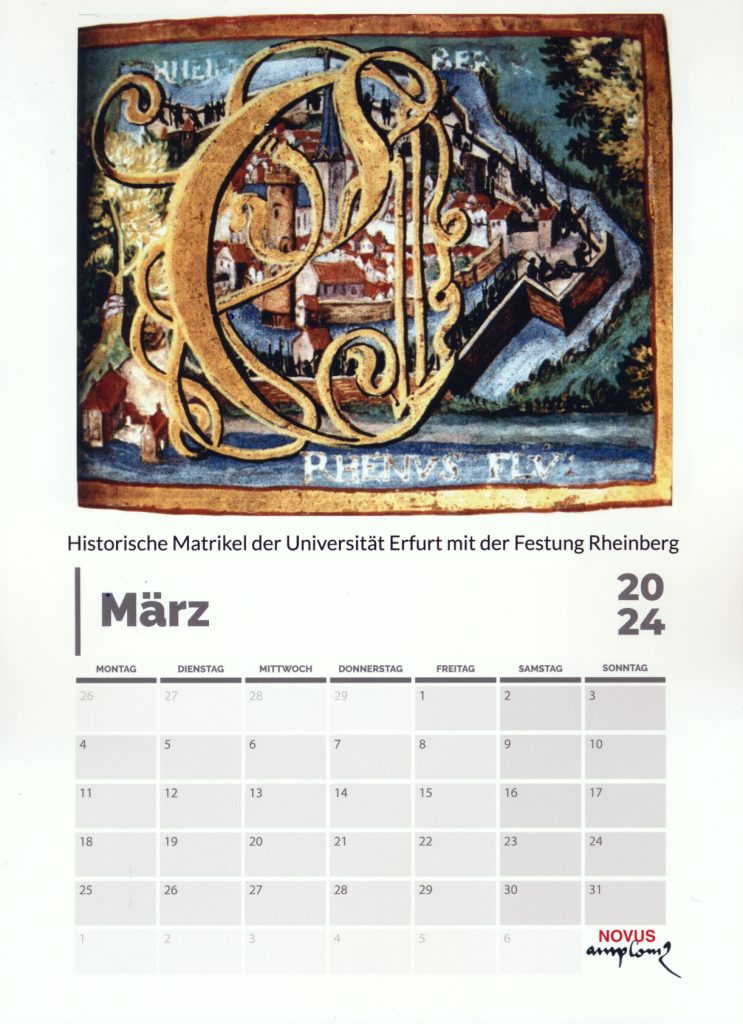

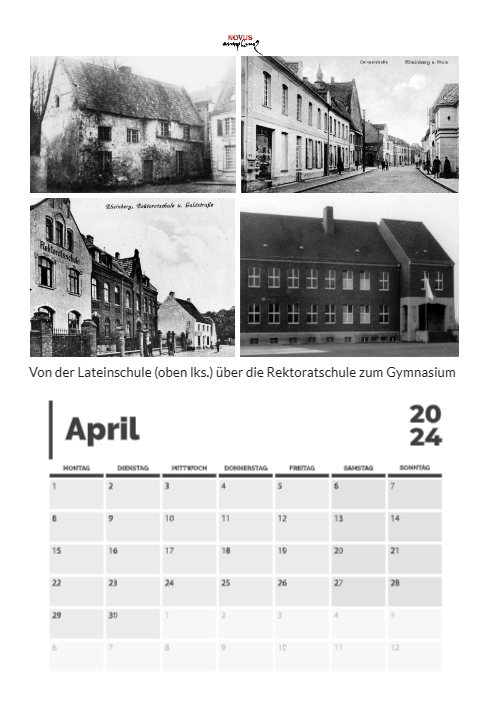

Das heutige Amplonius-Gymnasium ist aus der ehrwürdigen Lateinschule Rheinbergs entstanden und hat bis zur heutigen Struktur verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen. Die April-Seite des Kalenders 2024 zeigt vier davon:

Bis 1911 weist der Rheinberger Markt eine geschlossene Bebauung zur St. Peter-Kirche hin auf. Die alte Lateinschule (Photo oben links) liegt rechts vom Durchgang zwischen Markt und Kirche und grenzt fast unmittelbar an das Bürgerhaus „Zum Weißen Raben“ (Aumund). Das Gebäude wird 1919 abgerissen. Da hat die „schola berkensis“ bereits seit einigen Jahren ihre Tore geschlossen. 1889, nach ungefähr 600-jährigem Bestehen, wird der Unterricht an der Lateinschule eingestellt; von nun an werden begabte Rheinberger Schüler durch Geistliche der Kirchengemeinde St. Peter privat unterrichtet. Bis es 1903 auf Drängen der Rheinberger Bürger zur Neugründung der Schule als private Rektoratschule mit humanistischer Lehrverfassung in der Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Peter kommt. Erster Schulleiter wird der gerade zum Priester geweihte, 26-jährige Kaplan Aloys Wittrup aus Everswinkel in Westfalen. Mit acht Schülern beginnt am 1. Oktober der Unterricht im Hause van Elsbergen an der Kamper Straße (Photo oben rechts).

Bis die Rektoratschule ihr endgültiges Gebäude an der Dr. Aloys-Wittrup-Straße beziehen kann, ist sie an verschiedenen Standorten untergebracht: 1905 erfolgt der Umzug von der Kamper Straße in ein von der katholischen Pfarrgemeinde an der Goldstraße errichtetes Gebäude. Die Schule hat da bereits 43 Schüler in drei Klassen. Zum 1. Januar 1912 wird die Rektoratschule auf den städtischen Etat unter Wahrung ihres katholischen Charakters übernommen.

1929 kommt es bei den Schülerzahlen der Rektoratschule zu einem Einbruch. Durch die Einrichtung von Mittelschulen in Orsoy und Kamp-Lintfort geht die Zahl der auswärtigen Schüler dramatisch zurück. Die Verschmelzung der Rektoratschule Alpen mit der in Rheinberg ermöglicht wieder einen geregelten Unterricht (auch in wirtschaftlicher Hinsicht). Doch erst durch die Erbauung des Konvikts St. Josef durch die Pallottiner-Kongregation aus Limburg wird die Rheinberger Rektoratschule gerettet. In Rheinberg entsteht an der Lützenhofstraße ein für damalige Verhältnisse modernes Schülerheim und die Rektoratschule unter Dr. Aloys Wittrup und das Konvikt St. Josef, geleitet von Pater Otto Eisenbarth, arbeiten von nun ab eng zusammen. Es entwickelt sich ein für die ländliche Bevölkerung interessantes Schulangebot und die Unterbringungsmöglichkeiten im Internat erlauben nunmehr auch der ländlichen Jugend aus der näheren und weiteren Umgebung Rheinbergs den Zugang zur Weiterbildung: die Heimschüler des Pallottiner Konvikts besuchen die städtische Rektoratschule. Die Schülerzahl steigt auf 118 (38 Rheinberger, 80 Auswärtige). In der Folge wird das Gebäude in der Goldstraße zu klein; es erfolgt ein Umzug der Rektoratschule ins Konvikt St. Josef an der Lützenhofstraße.